こんにちは、最新の “お役立ち情報” をお届けする[Recommend Style]の横山です。

このページでは宅建の基礎知識化から始まって、宅地建物取引士試験(宅建試験)対策として評価が高いお勧めの予備校!

……アガルートアカデミーをご紹介させて頂きます。

宅地建物取引士試験(宅建試験)の予備校に興味をお持ちの方は、どうぞ参考にしてください。

★☆★ 宅建士とは ★☆★

宅建士とは宅地建物取引士の略称で、不動産取引の専門家として売買契約や賃貸契約をする際に、お客に対して詳しい説明を行うことができるようになります。

不動産取引は金額が大きくなりますので、場合によっては知識を持っていない人が。不利益を被る可能性があります。

それを防ぐために、宅建士が買主と売主(借主と貸主)の間に立って、公正な取引をサポートするというわけです。

このように、不動産取引を安全に行うために存在するのが宅建士です。

不動産にまつわる資格になりますので、不動産業界に就職、及び転職したい人であれば、宅建士になるために予備校で学習するのも1つの方法になります。

不動産業界のみならず、建築会社や住宅会社、ディベロッパー、金融機関、不動産管理会社などでも重宝されることでしょう。

不動産の取引を行う業者のことを宅建業者と言いますが、宅建業者の5人に1人は宅建士がいないと事業を行うことすらできません。

例えば、宅建業者に300人の従業員がいるのならば、少なくとも60人は宅建士がいないといけないのです。

そのため、不動産会社では資格手当を毎月支給する会社が多くあります。

資格手当の額は会社によってまちまちですが、5千円から5万円ぐらいの範囲になっています。

それから宅建士になるために受験する宅建試験は、約20万人が受験する法律系国家試験になります。

不動産取引をするために、さまざまな法律が絡んできますので、試験では民法や宅建業法をはじめとするさまざまな法律が出題されます。

宅建士だけにとどまらず、関連する資格である行政書士や不動産鑑定士、マンション管理士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者などに業務を広げるためにチャレンジする人もいます。

仕事をしながらこれらの資格を取ることは難しいですので、予備校での講義や参考書を使って勉強することで、合格するチャンスが広がることでしょう。

★☆★ 宅建士の業務 ★☆★

宅建士には、業務独占と呼ばれる仕事が3種類あります。

■1つ目が重要事項の説明というものです。

それは宅建士が契約者に対して、当該不動産に関する重要事項を契約する前に説明をすることが求められます。

重要事項の説明は、不動産会社に勤めている人であれば誰でもできるというものではなく、きちんと宅建士が行う必要があります。

契約しようと思っていた不動産について宅建士が説明を行い、契約を結ばないという余地を与えるために、契約を結ぶ前に重要事項の説明を行うということです。

説明を行う対象は、売買契約であれば買主、賃貸借契約であれば借主、交換の場合は双方に対して行います。

つまり、不動産に対してお金を支払う側に対して行う必要があるということです。

実際に説明を行う時には、必ず宅建士の証明である取引士証を提示して、重要事項説明書を交付した上で行わないといけません。

契約者から説明を求められたのであれば、それについて詳しく解説をすることが求められます。

■2つ目は35条書面と言われる、重要事項説明書に「記名・押印」することです。

重要事項説明書の内容に沿って説明をしていきますが、その内容を書面でも交付することになります。

その時に宅建士の責任において記名・押印をします。

■3つ目は37条書面と言われる契約書に記名・押印することです。

重要事項の説明が完了して、重要事項説明書の交付を受けた後に、契約を締結することになります。

実際には、契約内容を詰めることが先になることが多いですが、一般的に重要事項の説明の後に、契約書を取り交わします。

これら3つの業務は不動産会社に勤務をしている人のうちで、宅建士でしか認められない業務で、それに違反すると罰則の対象です。

予備校などで習う宅建業法でもこの3つの業務は詳しく記載されていますので、業務を意識しながら理解をしてください。

★☆★ 宅建士のルーツ ★☆★

宅建士の歴史というのは、日本における不動産取引の歴史と重なる部分があります。

宅建士という制度が無かった時代の不動産のやり取りは、安心して行えるといった状況ではありませんでした。

法律による規制が無かったので、不動産会社のやりたい放題というのが実情になります。

現在であれば、仲介手数料の規定が法律によってきちんと定められているわけですが、当初は契約を結んでから、多額の仲介手数料を徴収するということがありました。

不動産仲介会社は、仲介手数料が利益の元になりますので、多額の手数料を徴収していましたが、それは契約者に当たる買主や売主にとっては不利益にあたります。

また、違法なやり取りも横行していたということもありましたので、安心して不動産取引を行うことができないということが多発していました。

そこで、そういった現状を打破するために、1952年に宅地建物取引業法が制定され、不動産を取り扱う宅地取引業を行うものに対して規制をすることになります。

具体的には宅地取引業を行う会社に対して免許を与え、免許なく不動産取引をした場合に罰則が科されます。

宅地取引業に対して、適正な不動産取引を行うように求めたということです。

宅建士のルーツになったのが、1958年の宅地建物取引員の資格試験になります。

これが今の宅建試験へと繋がってきます。

宅地建物取引員という呼び方は1964年まで続き、1965年からは宅地建物取引主任者という呼び方になり、現在では宅地建物取引士と言われるようになっています。

2015年から宅地建物取引士に変更されたわけですが、名称が変更されたからと言って業務の内容が変わるわけではありません。

しかし名称の変更によって、より不動産取引を安心して利用してもらうために、専門性を持って業務を取組んでほしいという願いが込められたということになります。

★☆★ 宅建士になるには ★☆★

宅建士になるためには、宅建試験に合格するする必要があります。

試験自体の受験資格は一切ありませんので、受験料を払いさえすれば誰でも受験することができます。

受験資格がないということは、年齢制限が無いということでもありますので、何歳の人でもチャレンジすることができます。

独学でチャレンジできるのであれば、それでも構いませんが、それで難しいのであれば予備校による講義を受講するのが手っ取り早いでしょう。

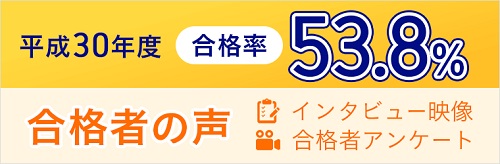

確かに宅建試験の合格率は15%前後と低いですので、合格する人は皆さんが思っているよりも低いかもしれません。

しかし、300時間から500時間ぐらいかけて勉強することができれば、合格しない試験ではありませんので、予備校などを活用しながら頑張るのがいいでしょう。

それから宅建試験に合格しただけでは、実は宅建士になることはできません。

独学での勉強を重ねたり、予備校を活用して合格を勝ち取ったわけですが、これはあくまで宅建試験に合格したにすぎません。

実務で宅建士を名乗るのであれば、試験地の都道府県に対して登録を行い、宅建士証の交付を受けなければいけません。

宅建士として登録するためには、一般管理部門を除いた宅地建物取引業の実務が2年以上、もしくは国、地方公共団体もしくはこれらの出資によって設立された法人で、宅地や建物の取得または処分の業務に通算で2年以上従事することが求められます。

いずれかに該当しない場合は、登録実務講習を受ける必要があります。

これらによって、宅建士として登録資格を得ることになるということです。

宅建士証は実は有効期限が5年になっていますので、宅建士として働きたいのであれば更新をしないといけません。

更新をするためには法定講習会を受講する必要があります。

有効期限が近づいてくると、はがきで講習会の案内がきますので忘れずに受講しましょう。

★☆★ 宅地建物取引士試験(宅建試験)の情報 ★☆★

宅建試験は、例年10月第3日曜日に行われています。

試験に申し込むのならば、7月中に申込を済ませなければいけません。

申込はインターネットや郵送で行うことができます。

インターネットの場合は7月1日から7月15日まで、郵送の場合は7月1日から7月31日までになっていますので、忘れずに手続きを済ませます。

詳しい申込方法や受験案内は試験実施団体である、一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページを参照してください。

宅建試験は4肢択一式の、マークシート形式での筆記試験により行われます。

筆記試験は2時間で50問(1問1点)出題され、50点中35点前後を獲得すれば合格ということになります。

合格ラインは一律で35点というわけでは無く、難易度により多少前後することがあります。

過去10年間の合格ラインで言えば、31点から37点の間で推移しています。

試験当日の持ち物は、9月頃に送付される受験票と、HBかBの黒鉛筆またはシャープペンシル、プラスチック消しゴム、鉛筆削り、腕時計です。

これらのものを必ず前日に準備してから出かけるようにしましょう。

スマホやスマートウォッチなどの電子機器は、アラーム設定を解除した上で電源を切り、配布した封筒に入れて試験監督員の指示に従うことが求められます。

試験時間中は不正行為防止の観点から早く終わったとしても、途中退出をすることができませんので、2時間集中し続けることが重要です。

試験が終わったら問題用紙を持って帰ることができますので、解いている時に自分がマークした選択肢に印をつけることをおすすめします。

試験当日の夜、または翌日などに宅建受験予備校で解答速報が発表されていますので、自分の回答と照らし合わせることで、点数をあらかじめ確認することができます。

★☆★ 宅地建物取引士試験(宅建試験)に合格するための戦略 ★☆★

宅建試験で狙うのは、あくまで合格最低点以上の点数を獲得することです。

50点満点(50問)を狙った勉強をやるのは、あまりお勧めできるものではありません。

合格最低点が50点満点中31点から37点ですので、40点ぐらいを狙うような気持ちで勉強を進めると良いでしょう。

完璧主義にならずに、予備校の教材などをペースメーカーにして、よく出題される箇所を中心にメリハリを付けて学習を進めてください。

■宅建業法

宅建試験は4つの科目から出題されますが、一番点数が取りやすいのが20点分出題される宅建業法です。

宅建業法は宅建士が実務を行うに当たって遵守しないといけない法律になり、試験においてウエイトが高くなっています。

基本的に暗記で済む部分が多いので、過去問での出題範囲をチェックしながら取り組んでいくと、点数が取りやすくなる傾向があります。

こと宅建業法に関しては、満点を取るような意識でやっていくことが大切です。

■権利関係

続いて配点が高いのが14点分出題される権利関係です。

権利関係で出題される法律が民法と借地借家法,区分所有法,不動産登記法になりますが、そのうちの10点分出題される民法をマスターすることがポイントになってきます。

権利関係に関しては、暗記に走るのではなく、しっかりと理解することに主眼を置いてください。

必要であれば予備校の講義や参考書を活用することです。

そうは言っても、14点を取りに行くのは難しいですので、10点取れればOKというスタンスでいた方がいいでしょう。

■法令上の制限

法令上の制限では8点分出題されます。

ここでは都市計画法や建築基準法などさまざまな法律から出題されるので、過去問で良く出る用語や数字を中心にしてポイントを絞った学習を心掛けた方がいいです。

税その他も8点分出題されます。

不動産にまつわる税金や地価公示法,不動産鑑定評価基準などから出題され、範囲が広いですので、過去問で良く出る箇所を中心に抑えるようにするべきです。

★☆★ 宅地建物取引士試験(宅建試験)のお勧め予備校…アガルートアカデミーについて ★☆★

アガルートアカデミーという予備校では、宅建士になるための試験である宅建試験についての対策講座を開催しています。

対策講座は初心者向けの「入門総合カリキュラム」と、中上級者向けの「演習総合カリキュラム」の2パターンがあります。

アガルートアカデミーでは、テキストと動画講義を用いて行いますので、予備校に通学する必要が無く、自宅で自分のペースで学ぶことが可能になります。

入門総合カリキュラムでは、インプット教材である入門総合講義と、それに伴う動画講義がベースです。

基本的なインプットが完了したら、過去問を解説した過去問解析講座によってアウトプットを意識して問題を解きます。

基本的なインプットとアウトプットが完了したら、最後に総まとめ講座で知識を整理していき、模擬試験により、本番に通用するのかどうか確認します。

アガルートアカデミーでの学習方法は、初心者向けにインプットを中心にして、アウトプットも意識したカリキュラムになっているということです。

演習総合カリキュラムは一度学習を行った人が対象になっているカリキュラムで、インプットよりはアウトプットに重きを置いています。

インプット講義と過去問演習を行うためのテキストである演習総合講義を基にして、予想問題を扱う直前答練と知識を整理する総まとめ講座、最後の総仕上げである模擬試験を行うことで、完璧に仕上げていきます。

2つのコース共に質問対応がしっかりしているというのが特徴で、そこが多くの人からアガルートアカデミーが選ばれている要因ともなっています。

予備校の中でも通学であればなかなか講師がつかまらない、通信であれば質問の回数に制限があるということが起こり得ます。

しかし、アガルートアカデミーという予備校では、Facebookに登録することで講師が直接質問に答えてくれます。

充実したフォロー体制を取っていますので、宅建試験合格の道が開かれていくことでしょう。

![]() 難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ

難関資格試験の通信講座【アガルートアカデミー】公式サイトはコチラ

![]()

- アガルートアカデミーで後悔しないための情報《口コミでの評判を検証》のTOPページ

- 司法試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 予備試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 行政書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 公務員試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 社会保険労務士試験(社労士試験)の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 司法書士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- アクチュアリー試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 弁理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 土地家屋調査士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 測量士補試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- マンション管理士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 中小企業診断士試験の予備校としてお勧めしたいアガルートアカデミー

- 特定商取引法に基づく表記